【解剖学】トレーナーが知っておくべき『骨盤』の構造と基礎知識

今回はトレーナーが知っておくべき『骨盤』の構造と基礎知識について解説します。姿勢の評価やトレーニング指導する上で骨盤の構造は押さえておきたい知識のひとつです。

一般の方(専門家以外の方)はこちらの記事がおすすめです!

『骨盤』の構造と基礎解剖学

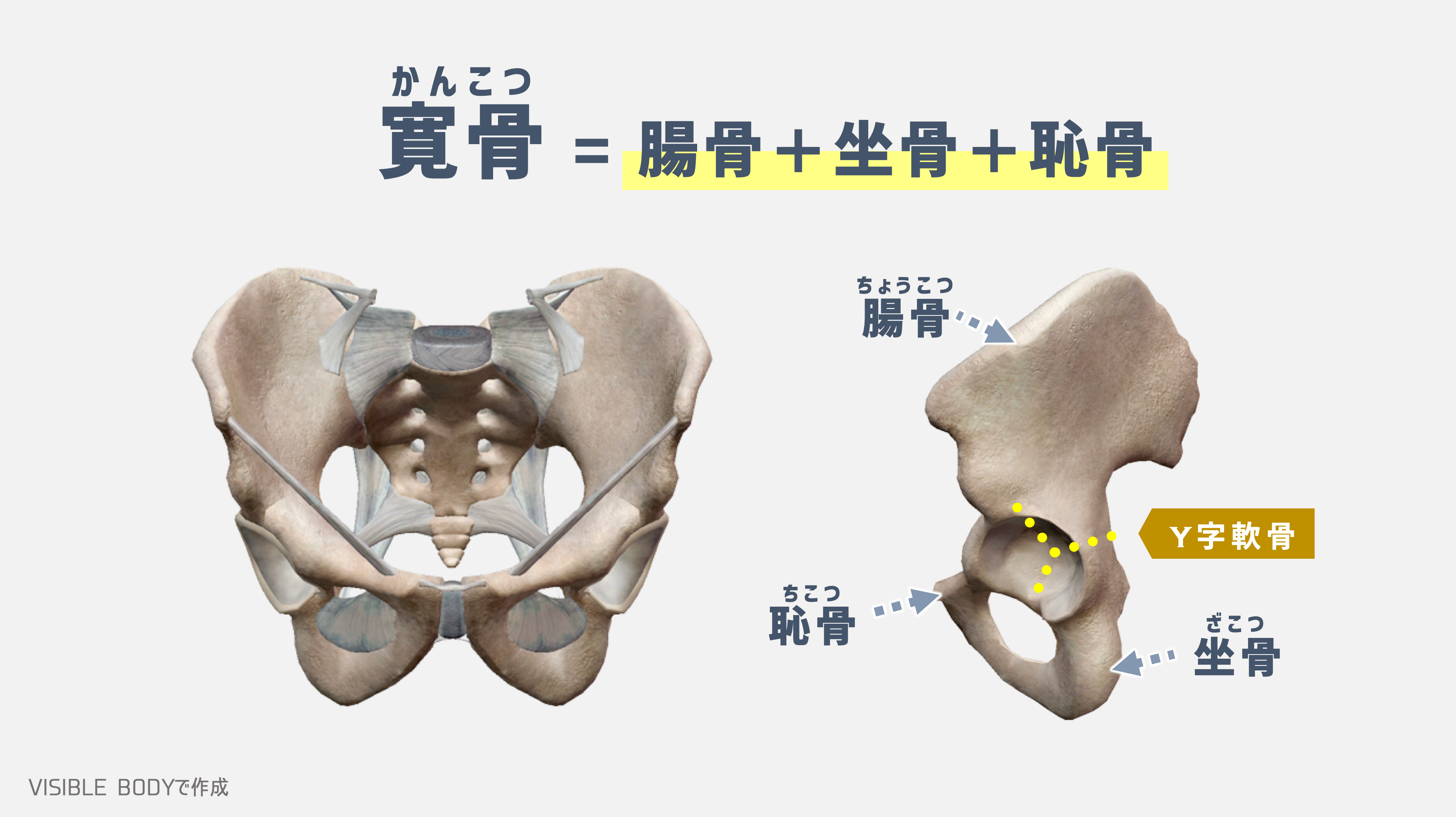

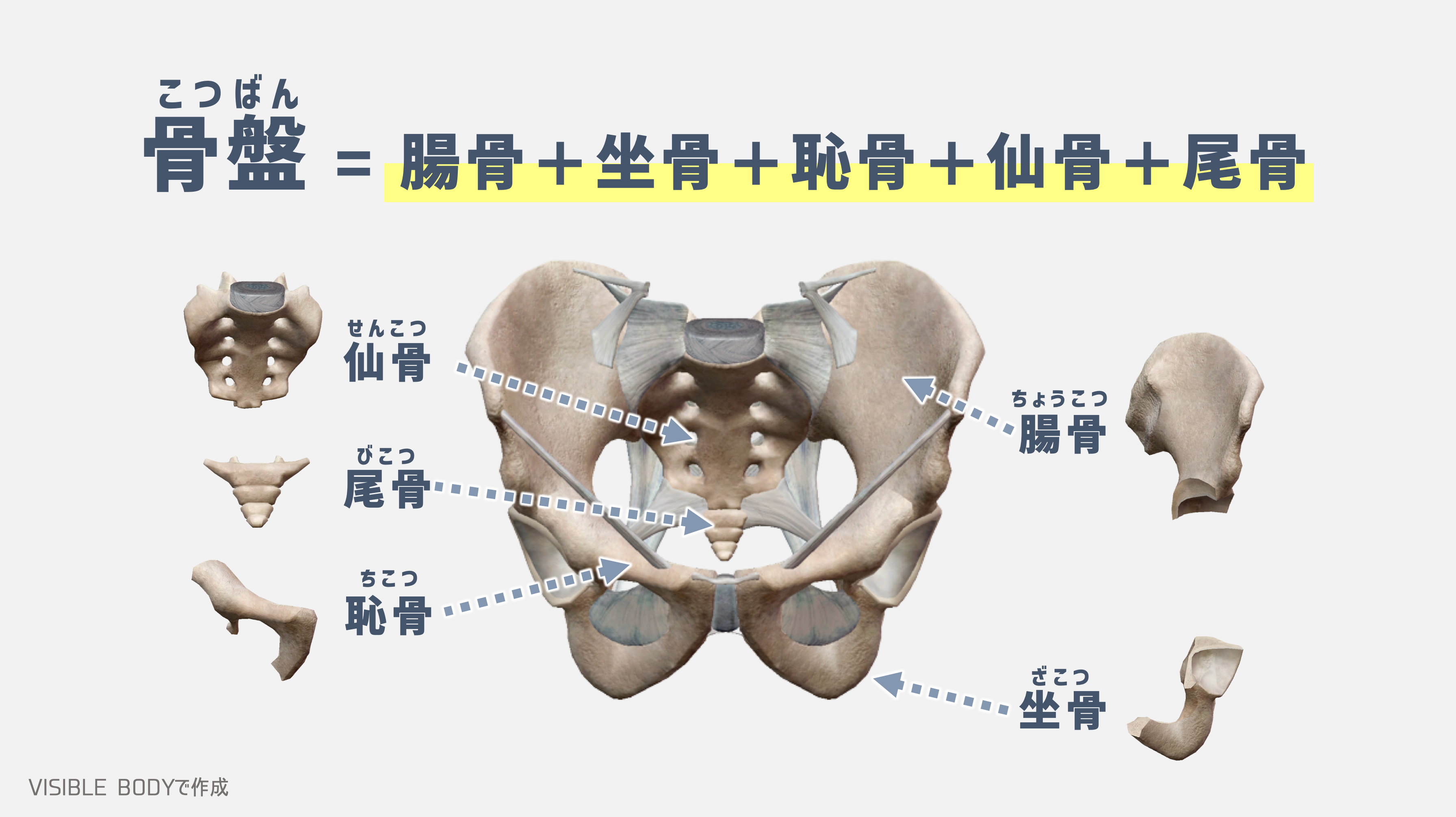

骨盤は、腸骨と坐骨と恥骨と仙骨と尾骨の計5つの骨で構成されています。腸骨と坐骨と恥骨のそれぞれの骨の間には「Y字軟骨」という軟骨組織が存在しています。成長と共に3つの骨が骨化し、癒合することによって一つの寛骨(かんこつ)と呼ばれる骨になります。

骨盤の周辺には、大腿直筋や腸腰筋、大殿筋、中殿筋、小殿筋、ハムストリングス、大腿筋膜張筋、長内転筋、大内転筋、恥骨筋、短内転筋、小内転筋、梨状筋、内・外閉鎖筋、上・下双子筋、大腿方形筋、骨盤底筋群などのたくさんの筋肉が付着しています。

『骨盤』の機能・役割

骨盤の役割には、膀胱や尿道、直陽、肛門、子宮(女性)、前立腺などの内臓や生殖器を守る機能があります。また歩行時に加わる衝撃(外力)を吸収する機能や上半身と下半身を繋ぐ役割もある。

- 内臓や生殖器を守る(支持機能)

- 上半身と下半身の繋ぎ目となって力を伝達する

- 歩行時の衝撃を緩和する(衝撃吸収)

- 座り姿勢の時に身体を支える

『骨盤』の評価(触る/診るポイント)

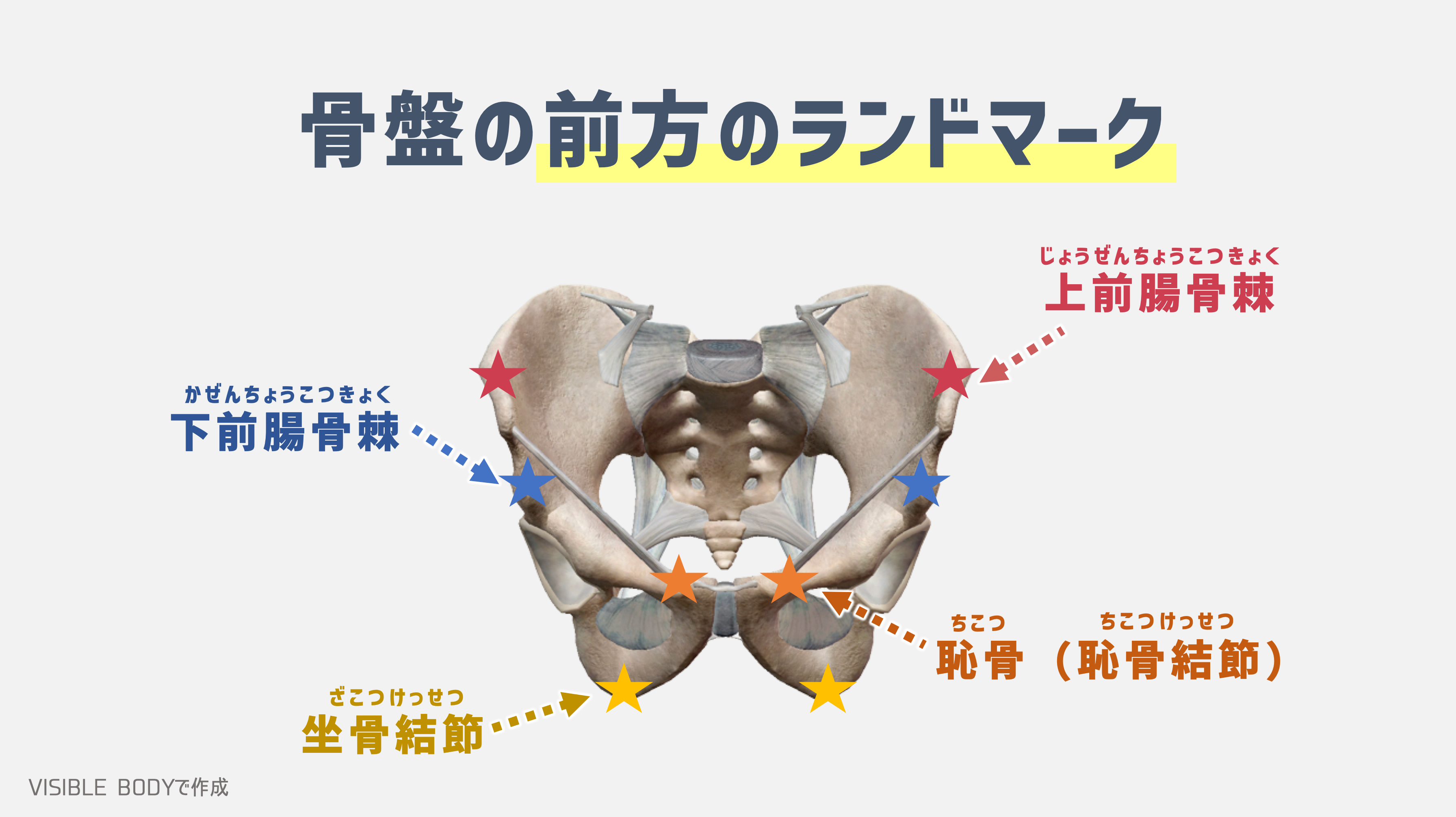

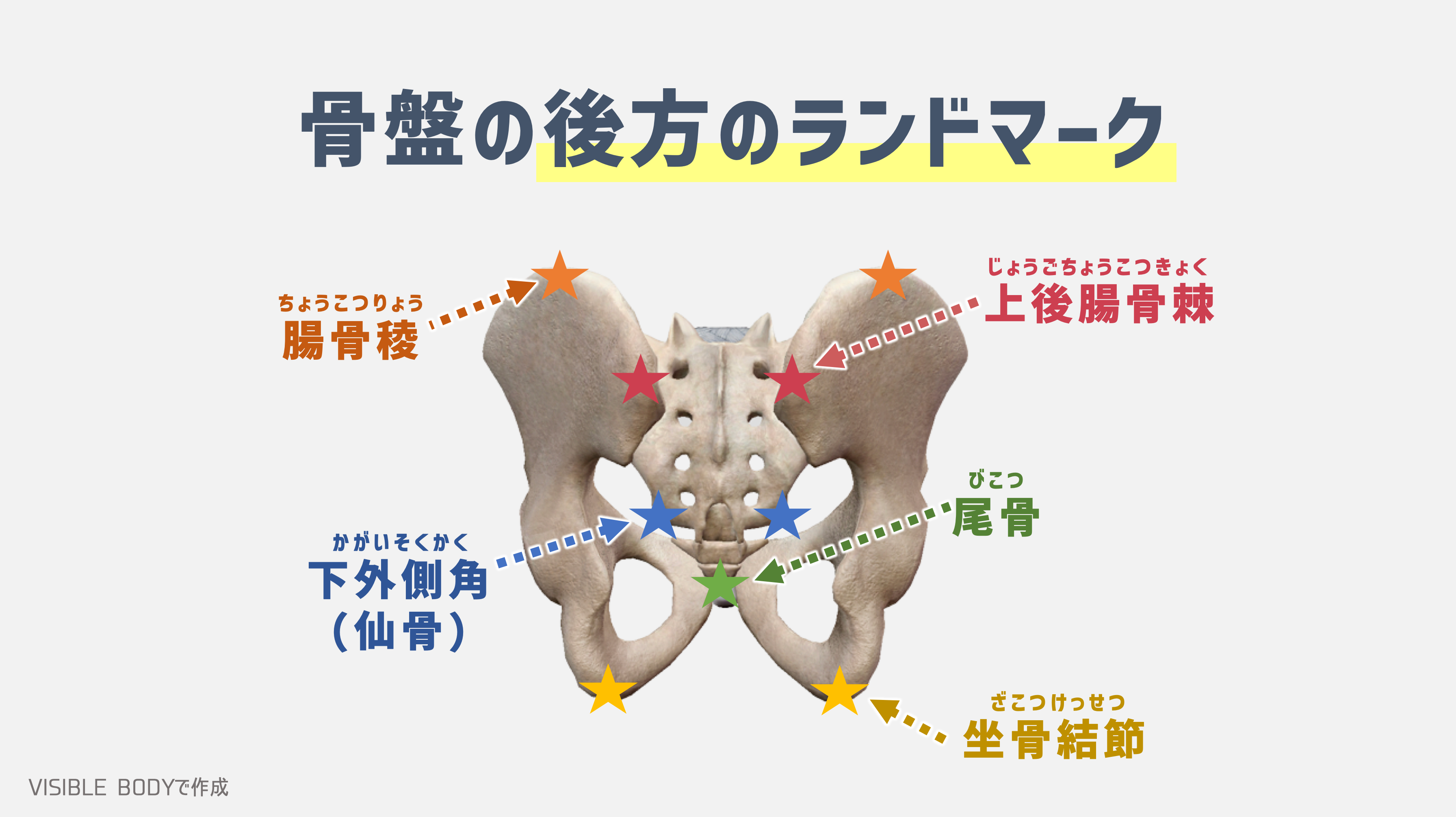

まずは骨盤を評価する上で大事なランドマーク(特定の目印)について理解しておきましょう。ランドマークが触診する際のポイントになります。

- 上前腸骨棘(ASIS)

- 下前腸骨棘(AIIS)

- 恥骨

- 坐骨結節

- 腸骨稜

- 上後腸骨棘(PSIS)

- 下外側角(仙骨)

- 尾骨

- 坐骨結節

左右の腸骨稜を結ぶラインをヤコビー線といい、このラインに「第4-5腰椎」が位置しています。上後腸骨棘(PSIS)を結ぶラインには「第2正中仙骨稜(第2仙骨の棘突起)」が位置しています。このように左右にあるランドマーク同士を結ぶラインを確認することで他の骨の触診をすることも可能です。

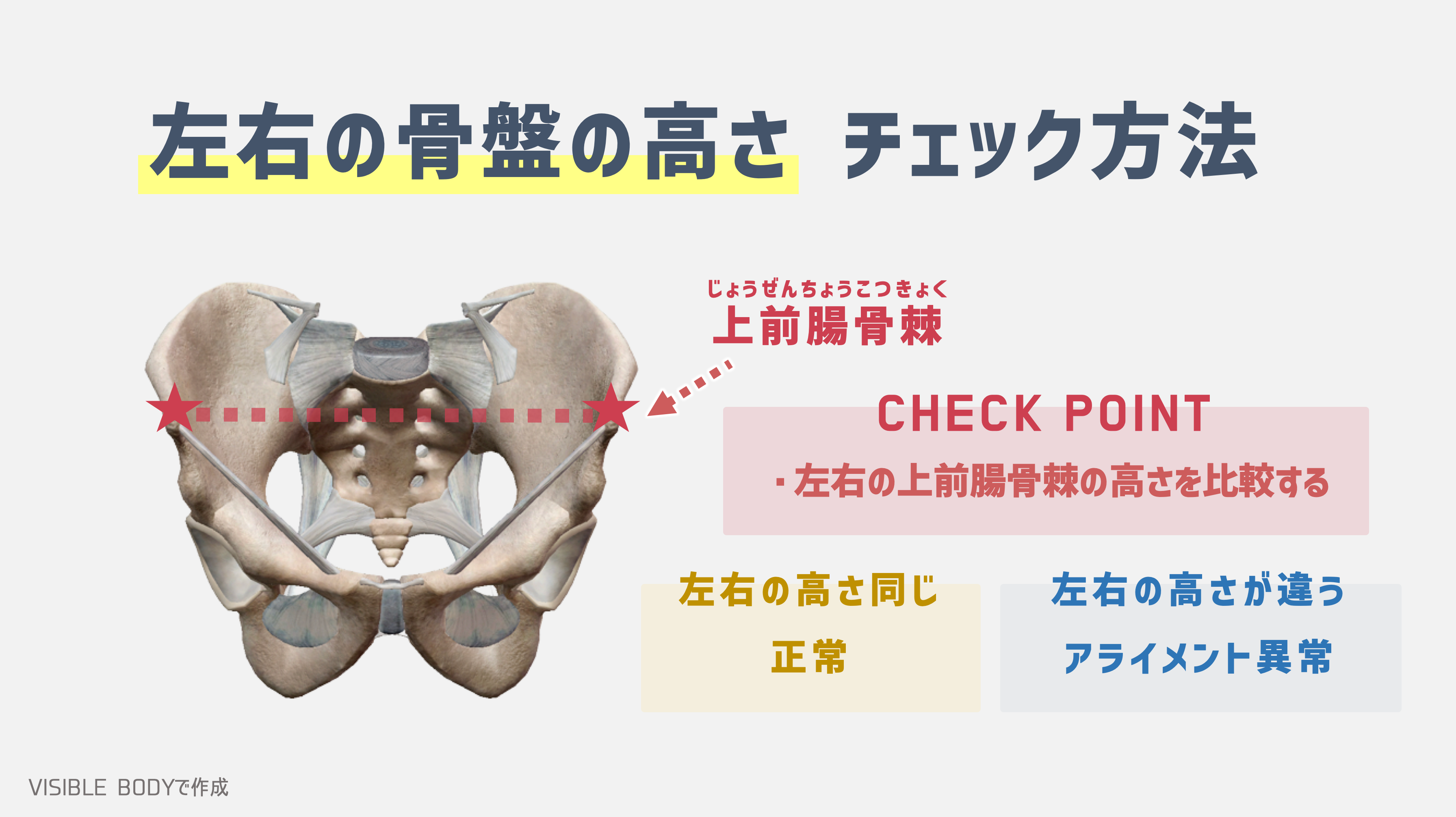

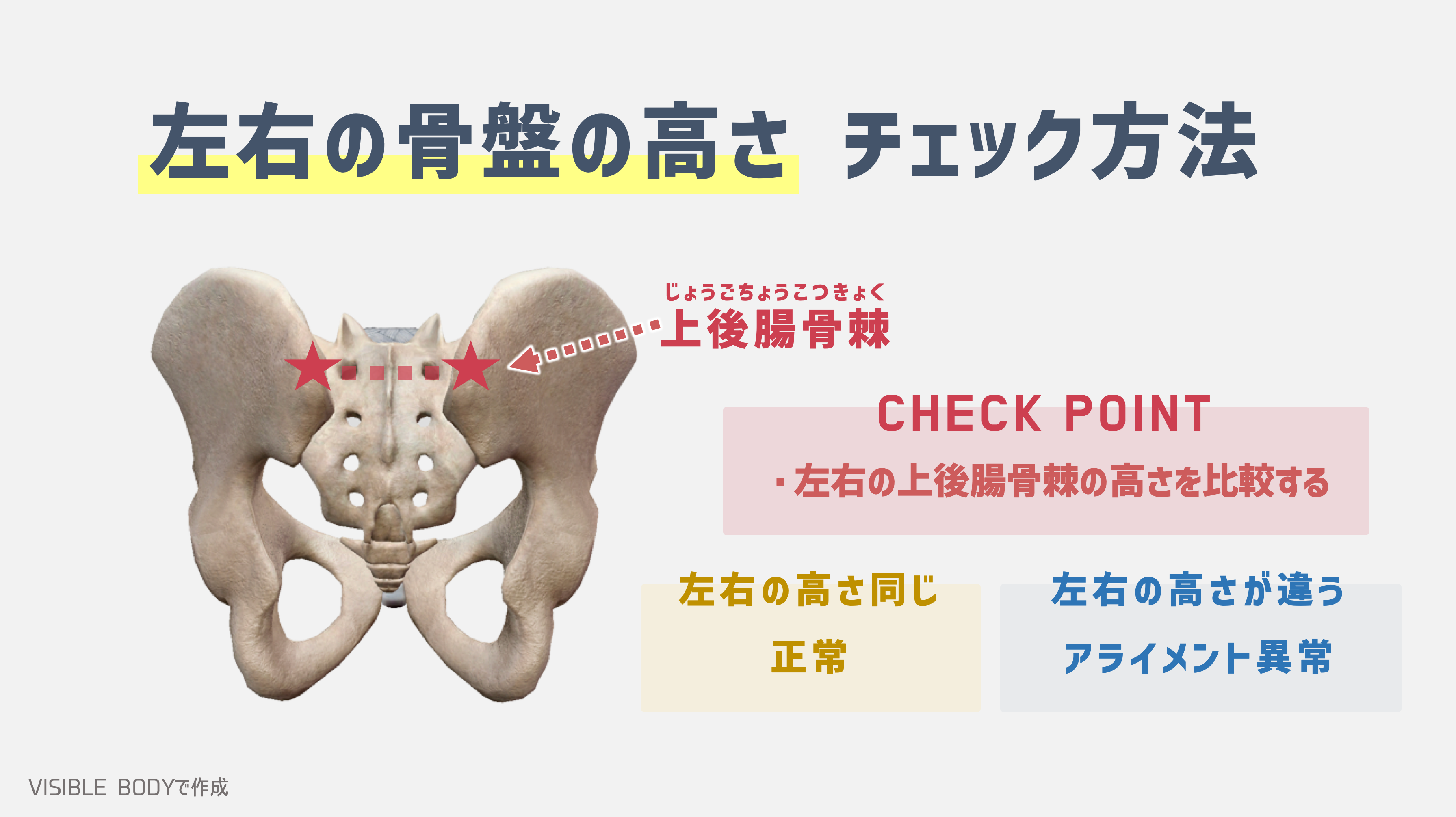

骨盤の『左右の高さ』の評価

骨盤の左右の高さの評価は、左右の寛骨の前側に位置する「上前腸骨棘(ASIS)」と後側に位置する「上後腸骨棘(PSIS)」をチェックして確認してみましょう。

左右の上前腸骨棘の高さが同じ場合、前方から診たときのアライメントは正常と判断します。前方だけでは、すべてはわからなため、左右・後方と包括的に評価することが大事です。

上記項目に合わせて腸骨稜も同じ高さに位置するか確認しておきましょう。これらの評価を実施することで「骨盤の傾き」を知ることができて、その傾き・歪みによって生じているストレスを推測することができます。

骨盤の『前後の傾き』の評価

2-3横指以上の差がある場合は、骨盤が前傾している状態です。逆に同じ高さ、もしくは高さが逆転している(上後腸骨棘より上前腸骨棘が高い)場合は、骨盤が後傾している状態と推測することができます。

これらの評価から「骨盤の歪み・左右の傾き」があるとされる場合、周りの筋肉のバランスも崩れている状態と考えられます。その辺りの解説は別の記事で詳しく解説したいと思います。

「骨盤」の解剖学をもっと詳しく学ぶなら!

①カパンジー機能解剖学 III 脊椎・体幹・頭部 原著第7版

[kattene]

{

“image”: “https://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=4263265939&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=fujimon09300d-22&language=ja_JP”,

“title”: “カパンジー機能解剖学 III 脊椎・体幹・頭部 原著第7版”,

“description”: “骨・関節・筋の機能解剖学,生体力学,運動学について,簡明で理解しやすいイラストと明解な文章でわかりやすく解説した,機能解剖学の集大成!”,

“sites”: [

{

“color”: “orange”,

“url”: “https://amzn.to/3IQUERZ”,

“label”: “Amazon”,

“main”: “true”

},

{

“color”: “red”,

“url”: “https://a.r10.to/hwgmiT”,

“label”: “楽天”

}

]

}

[/kattene]

②プロメテウス解剖学 コア アトラス 第3版

[kattene]

{

“image”: “https://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=4260035355&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=fujimon09300d-22&language=ja_JP”,

“title”: “プロメテウス解剖学 コア アトラス 第3版”,

“description”: “美麗なイラストと読みやすい誌面構成はそのままに、画像解剖の充実をはじめとし、さらなる読みやすさを追求し、すべてのイラストと解説が再吟味された。”,

“sites”: [

{

“color”: “orange”,

“url”: “https://amzn.to/3iRJgdh”,

“label”: “Amazon”,

“main”: “true”

},

{

“color”: “red”,

“url”: “https://a.r10.to/hw2KnE”,

“label”: “楽天”

}

]

}

[/kattene]

③筋骨格系のキネシオロジー 原著第3版

[kattene]

{

“image”: “https://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=4263265815&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=fujimon09300d-22&language=ja_JP”,

“title”: “筋骨格系のキネシオロジー 原著第3版”,

“description”: “運動器障害における運動・動作分析の「準拠の枠組み」となるべく,900以上のカラーイラストや表とともに理路整然とした記述で説かれている世界的名著の原著第3版の完訳版。”,

“sites”: [

{

“color”: “orange”,

“url”: “https://amzn.to/3tUUuUD”,

“label”: “Amazon”,

“main”: “true”

},

{

“color”: “red”,

“url”: “https://a.r10.to/hw0k54”,

“label”: “楽天”

}

]

}

[/kattene]

正しい知識を身につけて最適なアプローチを!

パーソナルトレーナーや指導者である以上、解剖学は必ず勉強しておくべき分野のひとつです。

座り姿勢や身体の動きの悪いクセの影響によって、骨盤の歪みが強くなっている人も少なくありません。目の前のクライアントや選手に対して、身体の構造に基づいた正しいアプローチを目指していきましょう。