体幹の安定性を高めるトレーニング8種|体幹の筋肉・構造もわかりやすく解説

今回の記事では、体幹部の安定性を高めるトレーニング8種目を紹介する。一般の方でも理解しておくべき知識として体幹部の構造も簡単にわかりやすく解説していくので是非最後まで読み進めていってもらいたい。

「体幹を強化してパフォーマンスを高めたい」「体幹部の安定性を高めて腰痛や肩コリを予防したい」人の役に立つ内容になっていれば嬉しい。

[jin_icon_arrowbottom color=”#e9546b” size=”17px”]トレーナーや指導者の方はこちらの記事がおすすめです!

https://fujimototaishi.com/2022/04/02/anatomy-thoracicregion-trainer/

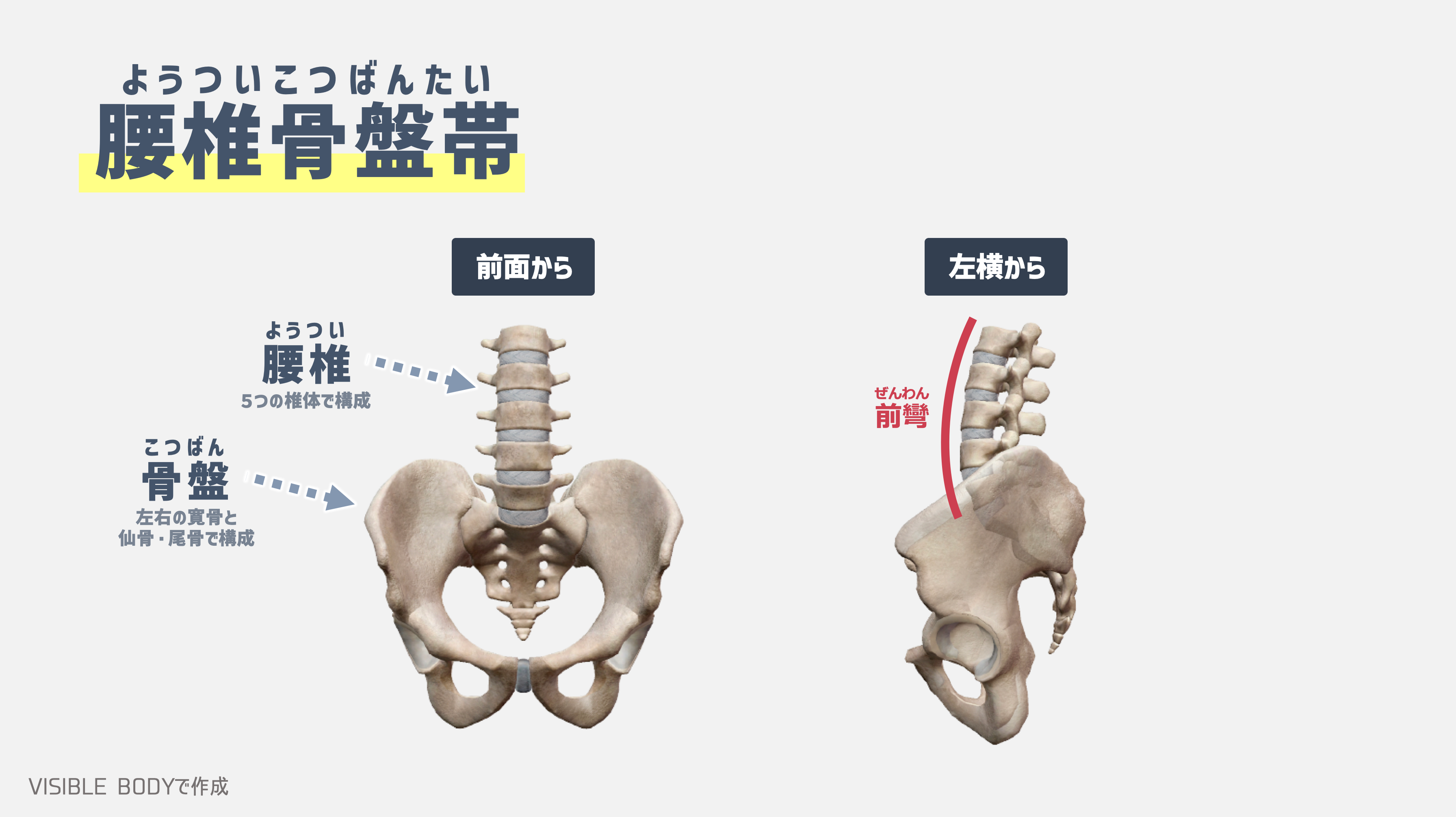

「腰椎骨盤帯」の解剖学をわかりやすく解説

腰椎骨盤帯は、骨盤と5つの腰椎で構成される部位です。一般的に体幹(狭義の意味)と呼ばれている部位です。腰椎骨盤帯の周辺には、腹部や腰部の筋群がいくつも付着しています。

安定性(スタビリティ)が求められる「腰椎骨盤帯」

身体全体の構造の中では、腰椎骨盤帯は「安定性」が求められる部位となっています。

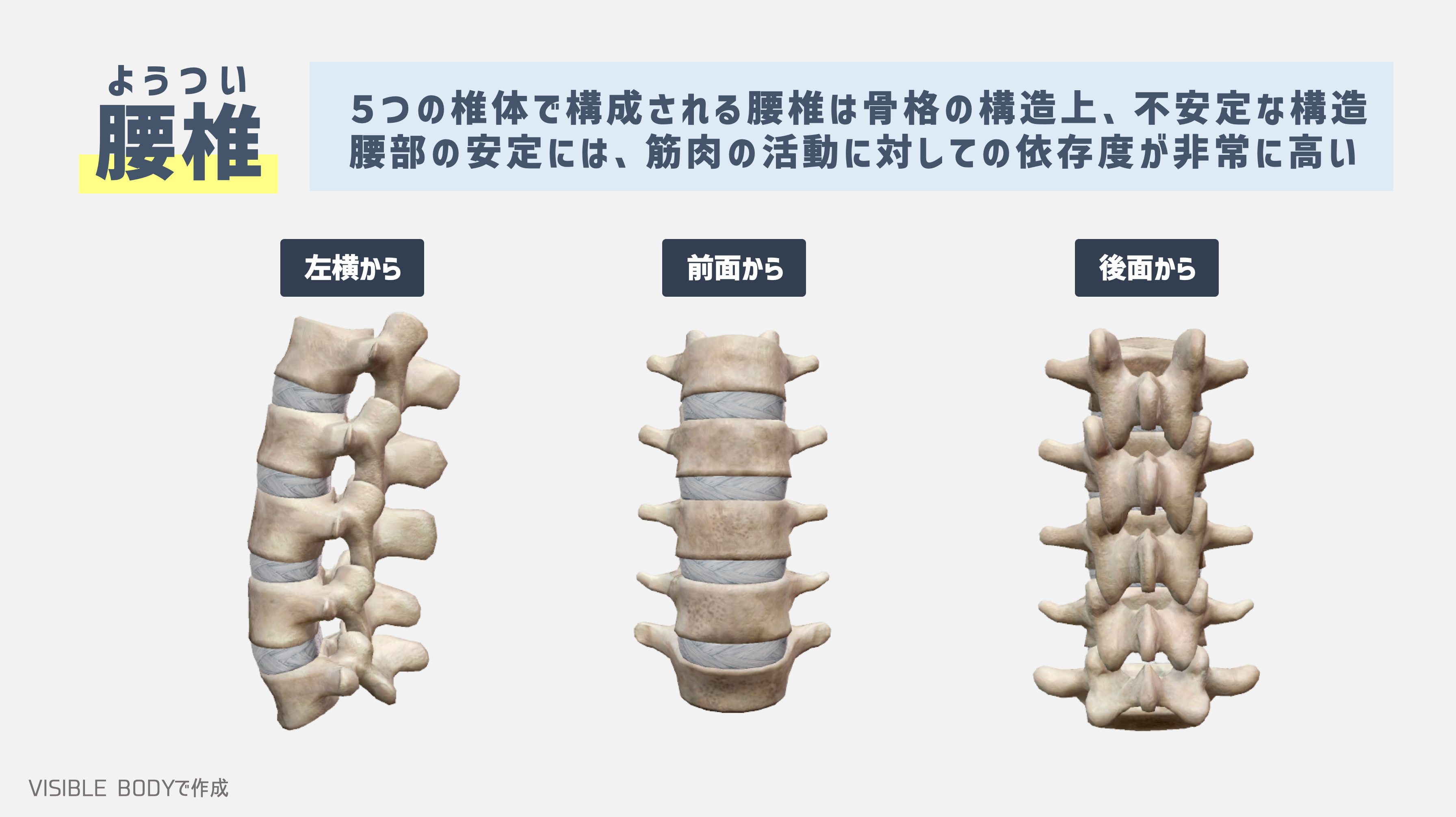

安定性が求められる部位である一方、腰椎自体は胸郭や骨盤と比べて、骨構造の観点から非常に不安定な構造となっています。そのため、腰部の安定には筋肉の活動による依存度が非常に高い部位といえます。

体幹部のローカル筋(インナーマッスル)の役割

腰椎骨盤帯の安定には、ローカル筋(インナーマッスル)が重要な役割を担っています。ローカル筋とはインナーマッスルとも呼ばれており、体幹部では腹横筋や骨盤底筋群、横隔膜、多裂筋の4つであると言われています。

その他にも内腹斜筋も深部のローカル筋として腰椎骨盤帯の安定性に関与しています。

これらのローカル筋が正常に機能することで腰椎や骨盤の安定性が高まります。何かしらの影響によって機能低下が起こると、腰椎骨盤帯の安定性が低下してしまいます。

ローカル筋の働きが低下してしまうと、グローバル筋(アウターマッスル)と呼ばれる筋群(腹直筋や脊柱起立筋群など)が過剰に活動してしまいます。グローバル筋の過剰な活動は、腰痛や動作の制限に繋がります。

「体幹」の解剖学をもっと詳しく学ぶなら!

一般の方向け|まるごと図解背骨のしくみと動きがわかる本

[kattene]

{

“image”: “https://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=4798043095&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=fujimon09300d-22&language=ja_JP”,

“title”: “まるごと図解背骨のしくみと動きがわかる本”,

“description”: “脊柱の構造、脊柱を囲む筋肉、脊柱を通る神経とその作用がわかる!脊柱が変形する原因と、変形により引き起こされる疾患がわかる!脊柱を守るためのエクササイズと日常動作がわかる!”,

“sites”: [

{

“color”: “orange”,

“url”: “https://amzn.to/3w3Cpp1”,

“label”: “Amazon”,

“main”: “true”

},

{

“color”: “red”,

“url”: “https://a.r10.to/hwFEZr”,

“label”: “楽天”

}

]

}

[/kattene]

専門家向け|カパンジー機能解剖学 III 脊椎・体幹・頭部 原著第7版

[kattene]

{

“image”: “https://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=4263265939&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=fujimon09300d-22&language=ja_JP”,

“title”: “カパンジー機能解剖学 III 脊椎・体幹・頭部 原著第7版”,

“description”: “骨・関節・筋の機能解剖学,生体力学,運動学について,簡明で理解しやすいイラストと明解な文章でわかりやすく解説した,機能解剖学の集大成!”,

“sites”: [

{

“color”: “orange”,

“url”: “https://amzn.to/3IQUERZ”,

“label”: “Amazon”,

“main”: “true”

},

{

“color”: “red”,

“url”: “https://a.r10.to/hwgmiT”,

“label”: “楽天”

}

]

}

[/kattene]

体幹部(腰部)の安定性を高めるトレーニング 8種

①プランク 内転ホールド

②プランク ショルダータッチ

③プレート レッグロワリング

④プランク ムーブメント バランスボール

⑤ワンハンド ヒップクロスオーバー 内転ホールド

⑥プランク ニートゥエルボー

⑦バランスボール 90-90 ロール

⑧プランク ローテーション

「体幹部」の安定性を高めてパフォーマンスアップ!

体幹の機能低下は、腰痛や肩の痛みの原因に繋がる。体幹周りの筋群の機能を最大限に引き出すことができれば、日常やスポーツ動作のパフォーマンスアップに繋げることができ、ケガの予防にも繋げることができる。

運動不足の方や長時間デスクワークを続ける方は、体幹部まわりの機能低下が起こりやすいため、とくに注意する必要がある。

日常からストレッチやコンディショニングを取り入れて、自由に使える「体幹」を手に入れてライフパフォーマンスを高めていこう!